‘Terra nullius’에서 2,700만 명 국가에 이르기까지… 호주의 어제와 오늘

호주 인구가 3,000만 시대에 접근하고 있다. 연방 국가로 출범한 것이 불과 223년 전임을 감안하면 엄청나게 빠른 인구 성장 속도가 아닐 수 없다.

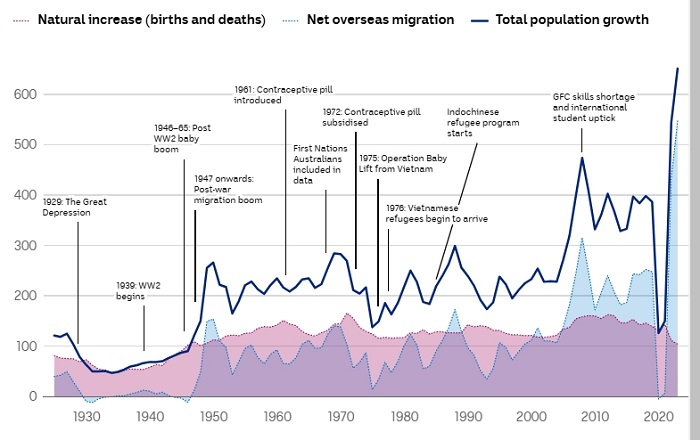

올해 초, 호주는 또 하나의 역사적 이정표를 만들었다. 3월, 호주 인구가 2,700만 명을 넘어선 것이다. 출생과 사망, 이주로 인해 전년 3월 대비 61만 5,300명이 새로 추가됐다. 통계청(ABS) 수치에 따르면 인구 증가 중 50만 9,800명은 해외 각국에서 유입된 이민에서 비롯되었고, 10만 5,500명은 28만 9,700명의 출생, 18만 4,200명의 사망이라는 자연적 증가에 의한 것이다.

인구 성장이 가장 빨랐던 곳은 서호부(Western Australia)로 올해 3월 기준 전년대비 3.1%가 늘어났으며 빅토리아(Victoria, 2.7%)와 퀸즐랜드(Queensland, 2.5%)가 뒤를 이었다.

이 수치는 모두 2년이 채 안 된 기간에 100만 명이라는 기록적 증가를 만들어냈다. 인구 규모를 보면, 수치로만 보면 추상적으로 느껴질 수도 있다. 하지만 이런 통계는 모두 각 인구를 나타내고 이들 각각의 이야기는 호주의 새로운 역사를 기록하게 한다.

호주 인구 통계의 형태는 나이와 성별, 인종, 종교에 이르기까지 이 나라(호주)에서 누구 누구인지에 대한 서서히, 그리고 독특한 혼합으로 나타났다. 이 통계를 이해하면 경기 침체에서 사회적 갈등, 국제적 위기, 팬데믹, 주택구입 가능성, 성 불평등, 기후변화 및 사회 변모에 이르기까지 현재의 문제를 해결하고 벗어나는 데 도움이 될 수 있다.

사실, 호주 인구를 역사적 전환점과 함께 표시하는 것은 우리가 어디에서 왔는지를 이해하는 열쇠이며, 미래를 향한 로드맵을 만들게 한다. 그 길은, 과거가 우리에게 무엇을 가르쳐주는지를 이해하는 데서 시작된다.

그렇다면 인구 면에서의 Australian story는 어디에서 시작될까.

■ ‘Terra nullius’는 거짓이었다

호주의 풍부한 이주 역사는 지금의 원주민 호주인, 그들의 먼 조상이 북쪽의 험난한 해협을 항해해 이 대륙에 정착한 시기로 거슬러 올라간다.

원주민(Aboriginal)과 지금의 토레스 해협 섬 지역 주민들(Torres Strait Islander)은 5만 년 이상 전, 정교하게 계획된 항해 시스템을 이용해 지금의 이 대륙, 거대한 섬으로 이동했다. ‘사훌’(Sahul. 약 260만 년 전에서 1만 1,700만 년 전인 홍적세 시기의 고대 대륙)로 알려진 이 대륙은 지금의 뉴기니, 호주 본토, 타스마니아가 하나로 연결된 육지였다.

원주민(Aboriginal 및 Torres Strait Islander)들은 험난한 이 대륙을 이동하면서 약 1,000명의 새로운 인구를 빠르게 형성했다. 그들이 들어오고 수천 년 동안 그들 지역사회는 번성을 이어갔다. 농업과 무역은 원주민과 토레스 해협 도서민의 생계에 기여하면서 영국 식민지가 되기 이전에는 80만 명까지 인구를 늘렸으며, 일부 추정은 그 보다 훨씬 많았음을 시사한다.

이렇게 보면 영국 정부가 일방적으로 주장한 ‘Terra nullius’는 거짓말이었다. 이 말은 ‘누구에게도 속하지 않은 땅’을 뜻하는 것으로 18세기, 영국 정부가 이 대륙에의 영국인 정착을 정당화하기 위해 일방적으로 주장한 법적 개념이다.

1788년, 약 700명의 영국 죄수를 포함해 1,360명의 군인, 관리자를 태운 제1함대(The First Fleet)가 지금의 시드니 코브에 닻을 내리고 영국 식민지로 선포한 이후 계속된 영국인의 이주는 이 땅에 전염병을 함께 가져왔고, 또한 체계가 없는 치안 속에서 무수한 성폭력 사건이 발생했으며, 또한 곳곳에서 원주민 학살이 이어졌다.

NSW 식민지 이후 처음 60여년 동안, 원주민 및 토레스 해협 섬 주민 수는 영국 식민지 개척자들보다 많았다. 이 균형이 깨진 것은 1840년대였다. 이미 정착한 이들 사이에서 자연 증가한 인구, 계속된 영국에서의 이주로 인구가 불어나 원주민 수보다 많아졌다는 게 학계의 추정이다.

학자들은 이를 ‘population takeover’(인구 장악)라 기록했다. 여기에는 현대사회의 그럴듯한 미사여구가 반영되어 있다.

■ 폭력배와 예의 바른 여성…

살아남거나 죽거나

대개 독신의 군인들이 통제하던 식민지 초기, 영국 개척자 인구가 증가하면서 당시 사회는 술 취한 이들, 폭력배가 난무했고 온갖 범죄와 성폭력이 끊이지 않았으며 성병이 횡행했다.

그런 가운데 영국에서 들어오는 이주 인구 증가는 호주에 진정한 영국 식민지를 건설하는 핵심으로 여겨졌다. 당시 식민 정부는 이주민의 남녀 성 비율을 맞추는 게 중요한 과제였다. 이들은 더 많은 여성이 이주하기를 원했다. 새로운 영국 식민지 전초기지에 많은 여성이 필요했던 것이다. 그리고 개척자로 호주에 들어온 ‘예의 바르고’, ‘품위 있는’ 영국 여성은 새로이 성장하는 이 영국 전초기지를 문명화(?)하는 힘으로 여겨졌다.

‘국가 안보’ 추구라는 측면에서의 인구 증가는 호주 역사 전반에 걸쳐 나타난다. 연방국가로 출범(1901년)한 지 얼마 안 되는 1913년, 보수 성향의 자유당 지도자인 조셉 쿡 경(Sir Joseph Cook)은 ‘We must either people this continent or perish’(이 대륙의 사람들-원주민-을 죽여야 하며 그렇지 않으면 우리가 죽는다)면서 무기를 들어야 한다고 주장했다. 그는 “이민(영국계)이 ‘최고의 백인 기준’을 유지하는 도구”(a tool for maintaining the highest white standards)라고 호소했다.

식민지 지배자들이 이를 달성하는 과정에서 원주민 호주인은 ‘식민지 프로젝트’라는 구호하에 지속적으로 피해를 당했으며, 이는 오늘날까지 부정적 영향으로 남아 있다.

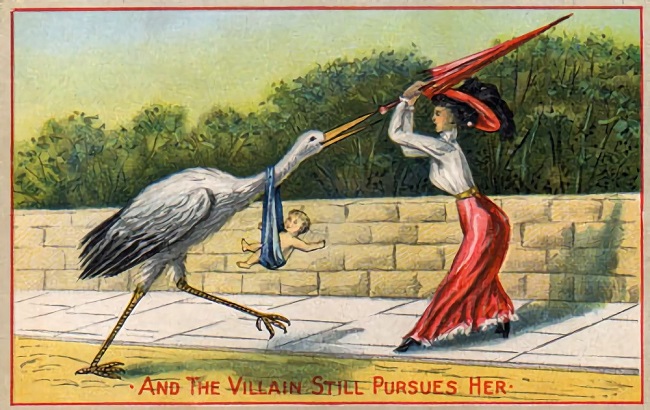

그 즈음, 식민지 매체에는 ‘keep Australia white’(호주를 백인 사회로 유지)라거나, ‘save the people from perishing … [so the] … lives of tiny tots are preserved’(인구가 소멸되지 않도록 하고… 어린 아이들의 삶이 보존되도록) 해야 한다고 호소하는 내용의 광고들이 자주 게재됐다. 대중매체 광고를 통한 이 같은 호소는 납세자 기반의 인구 증가를 촉진하고, 더 중요하게는 유아 및 산모 사망률이 높다는 것을 인정하며, 이를 줄이려는 노력이었다.

당시 여성과 어린이들은 인구 증가 및 출산에 대한 사회적 호소로 고통을 받았다. 1900년대 초반, 10만 명의 여성 중 600명이 출산으로 사망했다. 오늘날과 비교하면, 2021년 호주의 산모 사망률은 10만 명당 6명 미만이다.

태어나는 것도 위험했다. 같은 시기, 1,000명의 산아 중 103명이 유아기에 사망했다. 오늘날, 호주의 유아 사망률은 1,000명의 아기 중 3.2명(2022년 기준)이다.

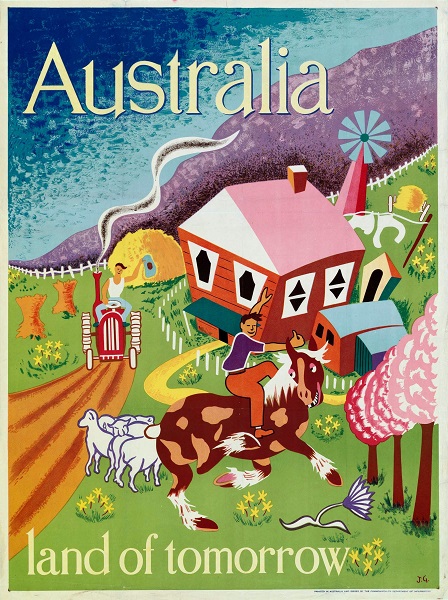

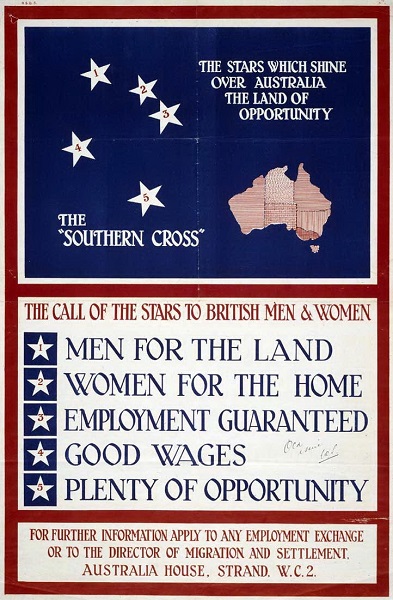

1901년 연방 이후 1945년 제2차 세계대전이 끝날 때까지 영국으로 보내진 홍보 자료에는 ‘호주는 풍요로운 땅’(Australia as a land of plenty)이라는 극찬이 가득했다.

영국인들은 ‘남성은 땅을 위해, 여성은 가정을 위해’(Men for the Land and Women for the Home)와 같은 캐치프레이즈 속 새로운 국가의 약속에 매료되어 호주로 이주했다. 이는 실제로 ‘남성은 경제적 기여를 위해, 여성은 백인 인구 보호를 위해’(men for their economic contribution, women to safeguard the growing white population)라는 가치였다.

이 ‘기회의 땅’으로 이주한 백인들에게는 좋은 임금과 보장된 고용이 강조되었지만 원주민들은 계속 살해되거나 이 사회에서 소외됐다.

호주의 목표는 전후 재건 전략의 일환으로 1년에 호주 인구 2%를 증가시키는 것이었다. 그리고 이 목표는, 절반은 이민에서, 나머지는 자연증가, 즉 출산을 통해 이룬다는 계획이었다.

백인 이민자 유치를 위해 호주는 계속해 미래의 만화같은 파스텔 풍경으로 다른 국가에 소개됐다. 바로 ‘Australia: the land of tomorrow’, 미래가 약속된 땅 호주라는 것이었다.

그 과정에서 많은 여성, 가난한 호주인, 원주민에게 ‘land of tomorrow’라는 미사여구(rhetoric)는 당시 현실과 매우 동떨어진 것처럼 느껴졌을 것이다.

그렇게 호주는 영국 이민자를 우선했고, 심지어 영국 시민들이 호주로 이주하도록 저렴한 통행권인 ‘Ten Pound Pom’ 제도로까지 이어졌다. 하지만 지구 반대편에 있는 영국인들의 호주 이민에 대한 관심은 그리 높지 않았다.

히틀러의 여파로 2차 대전 중, 호주는 엄청난 수의 유럽 난민을 받아들였다. 전쟁의 그늘 속에서 호주의 난민 캠프에 도착한 이들은 17만 명이 넘었다. 이들은 대부분 남서부 유럽 및 동유럽 사람들이었다.

그리고 이는 호주의 모습을 영원히 바꾸어 놓게 된다.

■ 2024년과 유사한 2014년

연방 구성 이후 호주의 이민자 확대를 위한 노력은 계속되었지만 자녀 양육비용이 높아져 1920년대 가정은 재정적 어려움이 컸다. 1920년대 호주인들이 직면한 문제는 스페인 독감(Spanish flu, 1918년~1920년) 팬데믹으로 인한 생계비 압박이었다. 이는 COVID-19 이후 호주 가계가 직면한 지금의 가계 재정 부담과 유사했다.

하지만 2024년과 달리 1920년대에는 여성의 생식력에 대한 선택권이 적었고 피임을 할 수 있는 방법이 제한적이었으며 그 방법조차 효과가 떨어졌다.

사회적 기대나 요구도 높았다. 두 차례의 세계 대전 이후 여성은 지속적으로 출산을 통해 국가 재건에 기여해야 한다는 압박을 받았다.

1920년대 초반, 호주 출산율이 감소하자 정부는 즉각 이에 주목했다. 1921년 출산율(한 명의 여성이 평생 동안 출산하는 자녀 수)은 3.1명이었다. 지금의 두 배에 달하는 수치였지만 정부는 출산율을 더 높이고자 같은 해, NSW의 ‘Basic Wage Commission’ 위원에게 양육비와 관련된 비용을 조사, 보고하도록 했다.

호주에서 최초로 만들어진 아동 지원 계획은 NSW 주에서 시작됐는데, 이는 주로 호주 가계가 ‘정말로 힘든 시기’를 보내며 ‘바로 그 상황에 직면해 있다’는 기본임금 위원회의 조사 결과에 따른 것이다.

호주 가계의 재정적 압박 문제뿐 아니라 왕립조사위원회(Royal Commission)는 1925년 호주인 보건 문제를 주제로 성병, 출산율 감소, 높은 산모 및 유아 사망률을 조사했다.

이를 통해 나온 것 중 하나가 출산시 의료 지원으로, 이는 출산 중에 사망하는 여성 및 신생아 수를 줄이고 호주 출산율을 높이는 이중의 이점을 가져다 주었다.

당시 왕립위원회 위원들은 “출산율 감소에 대한 남성의 우려로 인해 정치인들은 산모와 신생아의 건강 서비스 비용을 기꺼이 지불하게 됐다”는 평가를 했다고 전해진다.

그리고 출산율과 관련해 여성들의 의견을 묻기까지는 20년이 더 걸렸다.

■ 오래 지속되지 못한 베이비 붐

출산율 감소와 관련해 1925년 왕립위원회 조사가 실시됐지만 이 주제의 조사는 처음이 아니었고 최초는 1904년 난소 제거 또는 큐렛(curette. 몸속에서 무언가를 긁어내는 데 쓰이는 작은 외과용 의료 기구)을 이용한 시술 등과 관련된 수술 개입이 ‘혼자 두었다면 아이를 가질 수 있었던 많은 여성을 경쟁에서 제외하는’ 한 가지 이유라고 결정했을 때였다.

하지만 다른 이유도 있었다. 적은 수의 자녀 출산에 대한 많은 이야기의 대부분은 ‘인류의 쾌락주의적 문지기로서의 여성’에 초점을 맞추었다. 때문에 낮은 출산율은 사회적 병폐로 여겨졌지만 1930년대까지 출산 감소는 계속됐다. 경제 대공황(Great Depression)이 절정에 달했을 때 호주 출산율은 2.1명에 불과했다.

그렇지만 이기적인 여성에 그 책임을 돌리는 것은 진짜 이야기가 아니었다. 당시 호주인 부부는 가족 규모를 점점 더 통제하고 있었다. 늦은 결혼, 낙태, 많은 남성이 집을 떠나 외지로 나가 일을 했으며, 이런 것들이 출산율 감소의 핵심 요인이었다.

1940년대로 오면서 크게 감소했던 출산율은 2차 대전이 끝날 무렵, 다시 변화하기 시작해 1944년에는 여성 한 명당 출산 자녀 수가 2.3명으로 증가했다. 하지만 호주 정치권은 여전히 낮은 출산율을 우려했고, 왕립위원회 조사가 다시 시작됐다. 이번에는 여성이 조사에 기여할 수 있었고, 이로써 1,400여 건의 의견이 접수됐다.

여성들은 압도적으로 유사한 메시지를 전했다. 그들이 겪는 엄청난 경제적-사회적 압박감을 강조한 것이다. 여성들이 제출한 메지시 가운데는 “편안한 의자에 앉아 있는 여러분(정치권을 지칭)은 ‘인구가 충족되어야 존재할 수 있으며 그렇지 않으면 죽는다’고 말합니다. 글쎄요, 나는 인구를 늘렸지만 죽었습니다. 담요도 없이요.”(You men in easy chairs say ‘populate or perish’. Well. I have populated and I have perished- with no blankets)라는 내용도 있었다. 자녀를 가진다 해도 빈곤에 짓눌려 죽을 지경임을 드러냈던 것이다.

1945년, 전쟁이 끝난 후 호주의 결혼율이 높아지기 시작했다. 여성들은 애국적 의무(?)에 나섰고 1946년에는 평균 출산율이 3.0명, 1961년에는 3.6명으로 정점을 찍었다. 그리고 베비이 붐이 끝나갈 무렵, 출산율은 3.0명으로 떨어졌다.

하지만 높은 출산율은 오래 지속되지 못했다. 1970년대에는 다시 감소해 대체율(2.1명) 이하로 하락했고, 그 수준을 벗어나지 못하고 있다.

출산율 감소와 기대수명 증가는 또 다른, 중요한 인구학적 변화, 즉 고령화로 이어졌다. 이와 함께 해결해야 할 새로운 과제가 부각됐다. 호주 납세자 기반이 줄어들면서 정부는 더 적은 예산으로 더 많은 일을 해야 했다.

■ Gen C는 어디에?

“COVID-19 베이비 붐은 없었다”

코로나바이러스로 인한 봉쇄가 이어지면서 수많은 부부들이 집안에 갇혀 지내야 했을 때, 다시 한 번 출산율이 부각돼었다. 그렇다면 이 봉쇄 조치가 출산율 상승에 기여했을까?

문제는, 베이비붐은 성관계 외에 할 일이 없이 실내에 갇혀 있는 파트너보다 더 많은 것을 요구한다는 것이다. 즉 베이비붐을 일으키려면, 전쟁터에 나갔던 이들이 집으로 돌아오고, 그 부부들이 아이를 갖기로 선택하면서 출산율이 크게 증가한 전후 베이비붐 때와 마찬가지로 부부의 수가 늘어나야 한다. 하지만 COVID-19에 따른 봉쇄는 파트너와 만날 기회를 없애버렸다.

출산율은 COVID 팬데믹 초기 감소했다가 2021년 반짝 회복되었지만 2022년 다시 하락했다. 이달(11월) 둘째 주 통계청(ABS) 데이터에 따르면 2023년 호주 출산율은 여성 1인당 1.5명으로, 사상 최저를 기록했다. 일부에서 ‘Coronials’라고 부르는 Generation-C, 즉 ‘COVID-19 베이비붐’은 없었다.

호주인은 COVID-19 봉쇄 동안 임신을 하지 못했을 뿐 아니라 국가 차원에서도 인구 수에 큰 영향을 미치는 또 다른 문제가 있었다. 해외에서의 유입이 엄청나게 감소한 것이다.

게다가 당시 정부는 전염병 사태가 발생하자 임시 거주자들에게 자국으로 돌아가라고 촉구했다. 그들은 호주를 떠났고, 한동안 돌아오지 않았다.

정부는 학생비자 소지자, 워킹홀리데이 메이커, 장기 취업 근로자들에게 일찌감치 작별 인사를 했고, 이로써 순 이주 감소는 9만 명에 이르기까지 했다.

해외에서의 이민자 유입은 호주가 폐쇄했던 국경을 재개하면서 빠르게 회복됐다. 전염병 사태가 완화된 2022-23 회계연도 이후 2년간, 호주는 50만 명 넘은 순 이주를 기록했다. 정부의 이민 감축 의지와 달리 올 회계연도에도 이민자 유입은 이와 유사할 것으로 예상된다. 다만 이 같은 기록적 순 이주 증가는 전염병 사태가 절정에 달했을 때, 자국으로 돌아간 이들이 다시 호주로 입국하는 것에서 부분적으로 설명될 수 있을 듯하다.

최근 2년 동안 보였던 높은 순 이주가 앞으로 몇 년에 걸쳐 둔화될 것으로 전망되는 이유이다.

■ 국가 재건

COVID-19 팬데믹 사태는 출산율 및 치솟은 인플레이션에 따른 생활비에 영향을 미쳤지만, 그것이 전부는 아니다. 전염병 사태는 도시에서 지방 지역으로 이주하는 이들의 수를 증가시켰다.

각 대도시 규모가 확대되면서 지방 지역은 오랫동안 도시 과밀 인구문제의 해결책으로 여겨져 왔다. 그러던 차에 팬데믹 사태는 그 과정을 가속화했을 것으로 여겨진다. 그러나 팬데믹 기간의 지방 지역 인구 증가, ‘population regionalisation’은 계속되지 않았다.

이의 준비는 사실 웰빙에 매우 중요하다. 특히 인구 이동과 관련해 많은 이들은 자녀교육과 취업 전망을 극대화한다는 차원에서 도시 거주를 선택한다.

그런 가운데 호주의 인구 미래를 예측하려는 시도(최근의 사례로 인구 분포를 고려한 2010년의 인구조사)는 장기적 인프라 개발, 특히 정치 주기를 넘어서는 개발에서 성공을 보여주었다. 광역시드니의 도로망을 연결하는 ‘WestConnex’는 그 성공 사례의 하나로 볼 수 있다.

1975년 인구 문제 관련 보고서(인구학자 WD Borrie의 이름을 따 ‘Borrie Report’라 불림)는 호주가 인구통계적 문제에 영향을 가하려 하기보다는 이를 예상하고 대응해야 한다는 결론을 내렸다. 마찬가지로 1990년대 정치인이자 작가, 교사, 변호사, 사회운동가로 활동했던 배리 존스(Barry Jones)씨 주도의 인구 보고서는 ‘호주가 인구 변화에 적극 대응해야 하며, 예를 들어 기반시설은 사람들의 필요에 부합하도록 투자되어야 한다’는 점을 강조했다.

하지만 이런 보고서 가운데 어느 것도 호주 인구에 대한 최적의 규모는 제시하지 않았다. 1990년대 NSW 주 정부를 이끌었던 봅 카(Bob Carr) 전 주 총리는 단지 “시드니는 가득찼다”(Sydney is full)고만 언급하며 해외에서 들어오는 이민자들의 시드니 정착을 반대했다.

호주에 인구 정책이 있었을까? 그렇지 않다고 말할 수 있다. 대신 이주 프로그램은 간접적인 인구 전략으로 작용한다. 하지만 효과적인 인구 정책은 특히 인프라와 관련해 미래 필요성을 제시하고 주택-교육, 고용 및 보건 등 핵심 분야에서 국가 복지를 극대화하는 방향을 제시한다.

호주는 역사가 요구할 때 대담한 정책으로 이에 대응하는 능력이 있음을 보여 왔다. 1930년대 주택 위기 동안 강제 퇴거에 대한 항의와 1940년대 부적절한 주택 문제 해결을 위한 계획 등을 보면 현재의 ‘주택 위기’는 이 문제가 호주의 새로운 사회적 이슈가 아님을 보여준다. 호주 국가 건설의 특징 중 하나인 ‘Snowy Hydro’ 프로젝트는 유럽 각국에서 이민자를 유치하는 자석 역할을 했다.

COVID-19 상태에서도 호주는 정책의 힘을 보여주었다. 소득 지원과 불안정한 고용으로 인한 일시적 복지 수요 증가는 수십만 명의 삶을 하룻밤 사이에 바꿔놓았다. 강화된 복지 조항으로 인해 정부는 수십억 달러가 더 소요됐지만, 더 강력한 정부 안전망은 가장 취약한 이들을 빈곤에서 벗어나게 했고, 이는 장기적인 면에서 정부를 구했다고 할 수 있다.

현재 다수의 전문가들은 호주가 기록한 2023년의 사상 최저 출산율에 대해 ‘높은 주택 비용’ 때문이라고 비난하고 있다. 아마도 이후의 정부는 무기력한 해결책을 내놓은 데 대한 책임이 있을 것이다.

하지만 COVID-19로 인해 국경을 폐쇄한 것에서 얻은 두 번째 교훈은, 호주가 겪은 여러 위기(주택 부족 등)에 대한 책임이 이민자들에게 있는 게 아니라는 점이다. 대신 호주가 정책적 혼란에서 벗어날 수 있는 유일한 길은 ‘혁신’에 있다는 메시지가 전달되었다.

오늘날 호주로 들어오는 이민자 프로필은 이전과 사뭇 다르다. 인도, 중국, 필리핀, 네팔이 신규 이주자 출신 상위 4개 국가가 됐다. 호주는 이 지역을 더욱 주시하고 있다, 세계 인구 통계는 호주 세계관을 재설정하게 만들었다. “지금은 우리 시대 인구 통계적 역풍을 견딜 수 있도록 지역 재설정을 해야 할 때”라는 의견이 제시되는 것은 이 때문이다.

■ 호주는 어떤 국가가 될까

국가 출범 초기부터 이민은 호주의 사회적, 경제적 생명선으로 여겨졌다. 필요할 때 인구를 늘리는 역할을 한 것이다. 그러면서 또한 사회적, 경제적 재앙으로 부각되기도 했다. 최근 몇 년 동안 계속되는 주택 위기, 생활비 부담, 환경적 압박 등 모든 것의 원인으로 지목됐다.

정치적 입장에서 이민이, 필요한 경우 이들을 격려하거나 정치상 유리할 때 거짓을 주장하는 데 이용되는 것은 놀라운 일이 아니다.

하지만 호주의 미래는 어떻게 될까. 인구가 2,700만 명을 넘어섰고, 3,000만 명에 이르면 어떤 나라가 될까.

각 수도가 최고 도시가 될 것임은 확실하다. 평균 연령은 꾸준히 높아져 2065년경이면 호주 인구는 대부분 ‘중년’으로 구성될 전망이다. 소득세는 정부 금고를 채우는 ‘지속 불가능한’ 방법이 될 터이고, 이에 따라 현재 세금 인센티브 혜택을 누리는 기업들이 개인 납세자들의 부담을 나누어야 할 것이다.

2054년까지 사망자가 출생자보다 많아지고, 이민은 국가 사회-경제적 복지를 뒷받침하는 데 계속 활용될 것으로 예상된다.

여성은 점점 더 유급 노동력에 참여해야 하며 성 불평등을 재검토해야 한다는 것에는 의심의 여지가 없다. 여성의 출산 장려는 여전히 중요하다.

종합해 보면, 역사는 우리가 태어난 날부터 시작되지 않는다. 과거의 교훈은 앞으로의 길을 알려주어야 한다. 이는 혁신에 대한 욕구가 우리의 유일한 한계라는 점을 뜻하는 것이다.

김지환 기자 herald@koreanherald.com.au