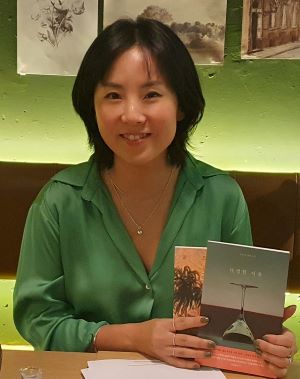

시드니에 살면서 한인 이민자들 이야기를 주로 쓰는 디아스포라 소설가로 지내며 나는 여러 나라에서 북토크를 하는 기회를 가졌다. 한국과 독일에서 북토크를 했고, 다음달에는 영국에서 북토크를 할 예정이다. 호주에서는 애들레이드와 시드니에서 북토크를 했다.

외국 독자들을 대상으로 한국 책을 소개하는 시간도 즐겁지만 내가 주제로 삼는 한국 이민자들과 책 이야기를 나눌 때가 가장 즐겁다. 올해 6월에는 독일 뮌헨에서, 9월에는 시드니에서 한국교민과 북토크를 가졌고, 둘 다 『골드러시』(한겨레출판, 2024)를 가지고 이야기를 나눴다.

책의 표제작 「골드러시」의 내용을 거칠게 요약하면 이렇다. 한국인 젊은 남녀가 워홀로 호주를 찾는다. 한국 교민 사장님에게 부당한 대우를 받고 다른 한국 이민자에게 사기를 당하는 등 우여곡절을 겪지만 호주에서 빛나는 미래를 꿈꾸며 감내한다. 비자를 얻기 위해 혼인 신고를 한 이후 관계에서 예기치 못한 고통을 겪으며 이제껏 꿈꿔온 골드러시를 되돌아보는 이야기다.

이 소설에 대해 북토크에서 여러 격렬한 반응이 있었다.

“한국인 이민자들 똑똑하고, 타국에서도 멋지게 성공한 사람들이 얼마나 많은데 왜 아직도 힘들게 고생하는 이야기를 하나요?”

라거나,

“이건 영화 <미나리>처럼 옛날 이야기 아닌가요? 요즘은 다르잖아요. 저부터 다른걸요.”

라거나.

내가 어떻게 답했는지는 글의 끝에서 다루기로 하고, 우선은 이 책이 쓰여지기 한참 전으로 돌아가보겠다.

『골드러시』 로부터 2년 전에 출간된 소설 『올리앤더』(한겨레출판, 2024)는 한국인 이민자 1.5세대 이야기를 다룬다. 집필을 위해 수십 명 이민자와 인터뷰를 진행했는데 공통적으로 하는 말이 있었다.

이민 1세대는 과거를 돌아보며 인터넷이 없어서 비자 사기가 횡행하던 시절을 야만의 시기로 회상하고는 했다. 청소를 해서 자식을 의대에 보낸 세대였다. 그들은 자녀가 자신과는 완전히 다른 호주인으로 자라났다고 느낀다고 했다.

2세대는 부모님을 고생한 세대라고 지칭했다. 2세대끼리 만나면 부모의 직업이나 가족 이야기를 거의 하지 않는다고 했다. 고생한 이야기, 힘든 이야기일 게 뻔하다는 거였다.

가장 흥미로웠던 건 근래 이민한 1세대를 취재할 때였다. 그들은 과거 이민자들과 지금 이민자들을 분류해서 말했다. 70년대나 80년대에는 한국에서 경제적으로 힘들어 기회를 찾고자 이민을 했다면 이제는 한국에서도 대기업 등 좋은 직장에 다니는 고학력자가 경쟁사회에 지쳐 여유가 있는 나라에서 편하게 살고 싶은 마음에 이민을 한다는 거였다.

당신이 그들의 인터뷰에서 무엇을 발견하는지 궁금하다.

모든 말이 하나의 결론을 향해 가는 건 분명하다. 한국 교민의 고생담은 영화 <미나리>처럼 전 세대 일이고, 새로운 세대는 사회의 주축이 되었으니 고생담은 지나간 추억 이야기라는 거다. 그러니 왜 아직껏 이민자들이 고생하는 구태의연한 이야기를 쓰느냐는 비판이 합당한지도 모른다. 완전히 다른, 새로운 한국 교민이 살아가는 밝고 멋진 이야기가 필요한 시대일지도 모른다.

나는 다른 것을 읽었다.

그들이 스스로를 다른 사람들과 분리하며, 조금 더 과장되고 적나라한 표현을 쓰자면 다른 사람들과 급을 나누며 자신을 정의한다는 거였다.

지난날의 고통과 지금의 고통을 분리하고, 남의 고통과 나의 고통을 분리한다.

요즘은 옛날처럼 고생하지 않지. 지금은 그때와는 달라.

나는 그렇게 고생하지 않아. 나는 그들과는 달라.

고생은 모두 한때의 것이었지. 이제 이민자의 삶은 달라졌어.

실제로 그러한가.

흥미로웠던 것은 인터뷰가 길어지며 실제 그들 삶의 구체적인 장면들로 들어가자 한 명도 빠짐없이 이민자로서 겪는 고통을 토로했다는 것이다. 나는 그 모든 고통이 얼마나 개별적인지, 동시에 그것이 얼마나 보편적인지에 놀랐다.

뮌헨 북토크에서 독일에 사는 한국 교민들은 이민자들의 고생담을 호주 이민자들만의 이야기로 치부하려 했다. 그들에 맞서 자기 사정을 솔직히 말한 사람이 있었다.

“저도 엄청 고생했어요. 정말 힘들었어요. 겨우 버텼어요. 자기가 살던 나라를 떠나 타국에 와서 사는 게 어떻게 힘들지 않을 수 있겠어요? 저도 한국에서 고학력자였고 독일에도 유학으로 왔지만 고생한 건 다르지 않아요.”

그녀는 아메리칸드림을 꿈꾸며 미국을 찾아 세탁소 일을 하는 사람과 자신을 구분짓지 않는 용기가 있었다. 그녀에 이어 여럿이 힘들었던 이야기를 쏟아냈음은 물론이다.

시드니에서는 한 독자가 북토크가 끝나고 내게 다가와 질문 시간에 하고 싶은 말이 있었는데 하지 못했다고 했다.

“아직도 이렇게 사는 사람들이 너무나 많다는 걸 말하고 싶었어요. 당장 지금도 닭장쉐어를 하고 최저시급도 받지 못하고 일하는 워홀 애들이 얼마나 많은데요. 사람들은 그걸 보지 않으려 하는 것 같아요.”

왜 보지 않으려 할까.

왜 한국 교민들은 이민 고생담을 이제 모두 지나간 이야기, 내가 아닌 남들 이야기로 치부하려 할까.

이민자들을 향한 시선 때문일 것이다. ‘고생하는 이민자’라는 이름표를 붙이려는 사람들에 대한 저항일 것이다. 내 삶에는 ‘이민자의 고생’이라고 일반화할 수 없는 너무나 다채로운 모습이 있다고 소리치고 싶은 마음일 것이다.

당연하고 정당하다. 개별성을 묵살하고 전체적인 프레임을 씌우는 일은 비열하다. 우리는 ‘고생하는 이민자’라는 이름표에 저항하고, 개별성을 되찾기 위해 싸워야 한다.

그러나 그 과정에서, 실재하는 개별적 고통을 묵살해서는 안 된다. 이 시간에도 반복되는 이민자들의 고통을 외면하고 타자화하고 지나간 이야기로 치부해서는 안 된다.

그건 프레임을 깨부순 후에 또 다른 프레임을 씌우는 일에 지나지 않는다. 우리는 ‘고생하는 이민자’라는 이름표를 떼어 버리고 ‘성공한 이민자’라는 또 다른 이름표를 자신에게 붙이려는 것은 아닌지 돌아봐야 한다.

칼럼을 닫으며 북토크에서 받은 비판에 대한 나의 대답을 붙인다.

“한국인 이민자의 삶을 써나가는 제 작업은 우리의 보편적 얼굴, 혹은 우리를 대표할 얼굴을 찾으려는 것이 아닙니다. 그런 것은 가능하지 않을뿐더러 제가 추구하는 주제와 정반대라고 볼 수 있습니다. 저는 아주 작고 사소한, 개인의 삶을 들여다보고자 합니다. 개별적이고 전혀 다른 우리의 구체적 삶이 한국 교민 사회라는 배경에서 어떻게 연결되고 함께 작동하는지를 그려내고 싶습니다. 배신당하는 이민자, 급을 나누는 이민자, 자기혐오와 소외에 시달리는 이민자가 소설에 많이 등장하는 건 그것이 스테레오 타입이어서가 아니라 그것이 우리 삶에 실재하기 때문입니다. 삶의 진실이 가장 드러나는 순간이 고통이라면 그것을 외면해서는 안 되고, 직면해야 하기 때문입니다.”

서수진 / 소설가

장편소설 [코리안티처], [올리앤더], [다정한 이웃], 중편소설 [유진과 데이브], 단편소설집 [골드러시] 출간.

2020년 <한겨례문학상>, 2022년 <젊은작가상> 수상.

![[특별기고] 한국 교민의 고생담은 지나간 이야기인가](https://www.koreanherald.com.au/wp-content/uploads/2024/10/KakaoTalk_20240903_085425777-1000x570.jpg)