지난 10년 사이 부동산을 통한 자본이득 ‘급증’… 주택 소유자에 막대한 이익 남겨

올해 시드니 주택 판매자 중간수익 65만 달러, 10년 전 32만6,000달러의 두 배

지난 10년 사이, 부동산 판매자 수익이 급증, 주택 소유자들에게 막대한 자본이득을 가져다준 것으로 나타났다. 이들을 이 수익을 이용해 더 큰 규모의 주택을 마련하거나 다른 가족의 부동산 시장 진입을 도울 수 있었다.

그런 한편 이 같은 자본이득 성장은 주택시장에 직접 진출할 만큼의 재정이 없거나 부모의 도움(bank of mum and dad)을 기대할 수 없는 내집 마련 희망자들간의 자산 격차를 벌리고 있으며, 이처럼 고르지 못한 부의 배분은 사회적 분열이라는 중대한 문제로 대두되고 있다.

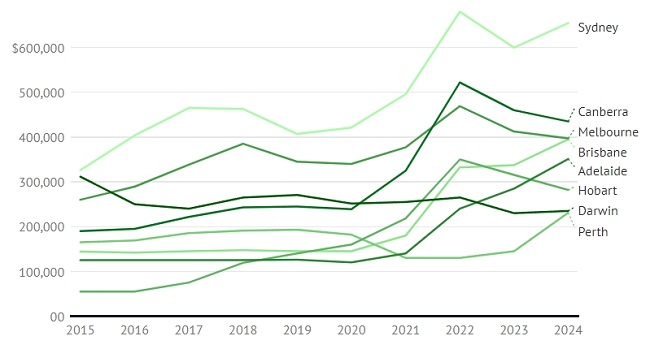

부동산 정보회사 ‘도메인’(Domain)의 최근 수치에 따르면 올해 주택을 판매한 시드니 거주자가 거둔 자본이득 중간치는 65만5,000달러였다. 이는 2015년 부동산 매매로 거둔 중간 이익 32만6,250달러의 두 배이다.

멜번(Melbourne)에 거주하는 이들은 올해 소유하고 있는 주택을 판매해 40만 달러의 자본이득(중간 수치)을 거두었는데, 이 또한 10년 전의 26만 달러보다 크게 늘어난 것이다.

브리즈번은 수익 비율에서 놀랄 만하다. 2024년 주택 판매자가 거둔 중간 수익은 39만5,000달러로, 2014년의 14만4,000달러에 비해 거의 3배에 달하며, 반면 퍼스(Perth)는 올해 23만1,000달러의 중간 수익을 거두었지만 2015년의 16만5,000달러와 비교하면 큰 수익은 아니었다. 하지만 퍼스의 경우 올해 들어 부동산 시장이 강세를 보이고 있음을 감안하면, 이 도시 또한 더 큰 자본이득을 거둘 가능성은 다분하다.

‘도메인’ 선임연구원인 니콜라 파월(Nicola Powell) 박사는 “부동산 판매를 통한 엄청난 수익 증가는 주택가격을 같은 방향으로 밀어붙이는 두 가지 다른 요인의 결과”라고 말했다.

그녀는 “사람들이 소유 주택에 더 오랜 기간 거주하는 흐름을 보이는데, 그들이 주택을 판매해 얻는 수익 규모는 그들이 소유하고 있던 기간, 그리고 얼마나 많은 부동산 시장 주기가 지났는지에 따라 달라질 수 있다”면서 “또한 2022년 이후 전국적인 주택가격 상승은 자본이득에 두 배의 영향을 미쳤다”고 설명했다.

이어 파월 박사는 “하지만 이는 분명 부동산을 가진 사람과 그렇지 못한 이들간 격차를 벌린다”며 “각 도시의 이 정도 자본이득은 부동산이 소유자 본인 및 및 가족을 위한 부를 축적하는 데 어떻게 사용될 수 있는지를 보여주는 것으로, 그렇지 못한 이들은 뒤처질 수밖에 없다”는 우려를 덧붙였다.

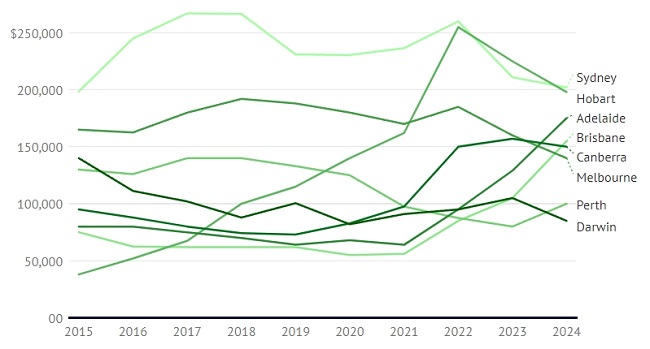

도메인 사의 데이터는 또한 아파트 판매자도 자본이득을 거두었지만 그 수익 성장은 단독주택에 크게 못 미치며, 이전보다 매매 이익이 적은 경우도 있음을 보여준다.

이에 대해 파월 박사는 “호주인들이 토지가 있는 주택을 지속적으로 선호함에 따라 수요가 증가하고, 공급이 재한되어 해당 토지 가치가 상승한 결과”로 보고 있다. 그녀는 “부동산에서 토지 구성 요소는 가장 가치가 있으며, 그 가치는 시간이 지남에 따라 상승한다”며 “때문에 처음부터 단독주택으로 부동산 사다리에 오르기는 더욱 어렵다”고 말했다.

주택을 보유하고 있는 이들은 이제 이를 통한 자본이득으로 더 큰 주택을 구입하거나 자녀 또는 손주의 부동산 시장 진입을 지원한다. 이것이 주택을 갖고 있거나 구매할 여력이 있는 이들과 타이트한 임대시장에 갇힌 이들 사이의 격차를 더 벌어지게 만드는 것이다.

경제정책 싱크탱크 ‘Centre For Independent Studies’의 수석 경제학자인 피터 튤립(Peter Tulip) 연구원은 “이는 오늘날 호주가 직면한 가장 크고 심각한 사회 문제 중 하나”라고 말했다. ‘Australian dream’이라는 말이 있듯, 호주의 중심적인 문화 열망은 언제나 ‘주어진 시간에 열심히 일을 하고 약간의 자금을 저축하여 뒷마당이 있는 내집을 마련하고 가족과 함께 시간을 보내는 것’이었지만, 이것이 이제는 점점 더 많은 이들에게, 특히 20~30대 젊은이들에게는 비현실적이고 달성 불가능한 ‘dream’이 되어가고 있는 것이다.

튤립 연구원은 “(주택을 소유하는 것이) 더욱 불가능한 일이 되어 가고, 충분한 재정을 갖게 되기까지는 수십 년이 걸릴 것이며, 그런 반면 부동산 가격은 임금이나 소비자물가지수(CPI)에 비해 훨씬 빠른 속도로 상승할 것”이라고 말했다.

그런 한편 이자율이 비교적 안정적이던 시기를 거쳐 부동산을 마련한 이들은 자신의 입지를 공고히 하고자 움직이고 있으며, 이는 (주택이 없는 이들과의) 자산 격차를 더욱 확대시킬 수 있다.

모기지(mortgage) 대행업체 ‘Finspo’ 공동창업자인 앤거스 길필런(Angus Gilfillan) 대표는 “현재 부동산 업계에서는 강력한 자기자본을 가진 이들의 시장 활동이 증가하고 있다”고 말했다.

그는 “투자용 부동산에 대한 지분 활용과 새 투자 부동산 대출이 급증하는 등 자본이득을 위해 이들이 채택하는 핵심 전략이 두드러지고 있다”면서 “특히 올해 6월에는 전체 부동산 구매의 38%가 투자자에 의해 이루어졌는데, 이는 2017년 4월 이후 가장 높은 비율”이라고 설명했다.

이어 그는 “많은 주택 소유자가 이 부동자산을 활용해 자녀의 부동산 시장 진출을 돕고 있으며, 우리(‘Finspo’ 모기지 브로커)는 이로 인해 가족 보증이 늘어난 것을 보고 있다”고 덧붙였다.

일부 도시에서는 주택가격 성장세가 약화되는 조짐을 보이지만 부동산 소유자와 그렇지 못한 이들 사이의 격차를 해소하려면, 정부가 내집 마련 희망자의 주택시장 진입을 위해 더 많은 이니셔티브를 제공하고, 공급량이 극적으로 늘어나야 한다는 게 전문가들의 한목소리다. 파월 박사는 “여기에는 저렴한 가격의 타운하우스, 테라스 주택, 중밀도 주거단지 개발이 포함되어야 할 것”이라고 제시했다.

이에 대해 튤립 연구원은 “결코 쉬운 사안이 아니다”고 보고 있다. “이는 정치인들에게 가장 중요한 주제 중 하나이며 이를 다루고자 다양한 수준의 타당성 있는 제안이 나오기도 했다”는 그는 “가장 큰 문제는 젊은층이 주택을 소유하도록 돕는 것과 ‘금광에 앉아 있는’(부동산을 통해 자본이득을 거둔) 부모 또는 조부모 소유의 주택가격 상승을 유지하는 것 사이에 갈등이 있다는 것”임을 지적했다. “이미 ‘금광에 앉은’ 베이비부머들이 젊은 세대를 지원하기 위해 더 낮은 자본이득을 받아들일까”라는 의문이 ‘결코 쉬운 사안이 아닌’ 이유라는 것이다.

김지환 기자 herald@koreanherald.com.au